体验产品体验更多产品 >

大数据作为核心驱动力,打破了传统民政工作中的信息壁垒,重塑了救助服务与社区管理的模式,让民政服务更具温度、精度与效率。其中,精准救助与社区管理作为智慧民政的两大核心应用场景,在大数据的赋能下实现了从“被动响应”到“主动服务”、从“粗放管理”到“精细治理”的跨越式发展。

一、大数据支撑下的精准救助:让关爱直达需求核心

传统救助工作常面临对象识别不准、需求匹配错位、资金监管困难等痛点,而大数据技术的深度应用,构建起“识别-匹配-监管-优化”的全流程精准救助体系,让每一份救助资源都用在刀刃上。

1.精准识别是精准救助的前提

大数据平台通过整合公安、人社、住房、医疗、税务等多部门数据,建立起涵盖低收入人口、困难儿童、残疾人、老年人等群体的基础信息库,实现了救助对象的全面摸排与动态更新。

平台运用数据建模与算法分析,自动比对收入、财产、健康状况等多维指标,精准识别出真正需要救助的群体,有效避免了“应保未保”“重复救助”等问题。

例如,通过低收入人口库与返贫预警监控系统的联动,能够实时捕捉群体收入波动、医疗支出异常等风险信号,提前介入并启动救助程序,将被动等待求助转变为主动靠前帮扶。

2.需求精准匹配是提升救助效能的关键

大数据平台基于救助对象的个体特征,构建多维度用户画像,精准勾勒其在生活、医疗、教育、住房等方面的核心需求。

针对困难儿童,通过整合学籍信息、家庭状况、巡访记录等数据,自动匹配教育帮扶、生活补助、心理疏导等专项服务;对于残疾人,则根据残疾等级、康复需求等信息,精准推送康复辅助器具适配、就业培训、护理补贴等资源。

这种“人找政策”向“政策找人”的转变,让救助服务从“普惠式”走向“个性化”,确保救助措施精准对接需求痛点。

3.资金监管与效能评估是精准救助的保障

大数据平台对民政专项资金、彩票公益金等救助资金实行全流程动态监管,从资金申请、审核拨付到使用终端进行全程溯源。

通过数据比对与智能预警,及时发现资金挪用、虚报冒领等异常情况,确保资金足额、规范发放到救助对象手中。

同时,平台通过对救助数据的统计分析,量化评估救助政策的实施效果,为政策优化调整提供数据支撑,形成“救助-评估-优化”的闭环管理。

二、大数据赋能下的社区管理:构建共建共治共享新格局

社区作为民政服务的基层载体,其管理效能直接关系到民生服务的落地质量。大数据技术的应用,打通了社区治理的“神经末梢”,实现了社区管理的精细化、智能化与高效化。

1.在社区服务供给方面,大数据让服务更贴合居民需求

通过整合社区居民信息、服务反馈、活动参与等数据,平台能够精准分析不同年龄段、不同群体的服务需求偏好。

针对老年人,重点优化居家养老服务、社区食堂、适老化改造等资源配置;面向青少年,丰富课后托管、文体活动、社会实践等服务供给;对于残疾人、困难家庭等特殊群体,则建立“一人一档”的精准服务台账,确保服务覆盖无死角。

同时,社区居民可通过线上门户或移动APP自助申请福利补贴、查询办事进度、反馈服务诉求,实现“小事不出社区、大事在线流转”,让社区服务更便捷、更高效。

2.在社区安全与风险防控方面,大数据构建起全方位的防护网

通过对接视频监控、智能门禁、巡访记录等数据,平台能够实时监测社区内特殊群体的生活状态,如独居老人的出行频率、困难儿童的监护情况等,及时发现安全隐患并启动应急响应。

在社区治理中,通过整合矛盾纠纷调解记录、居民反馈意见等数据,运用算法分析矛盾纠纷的高发领域与演变趋势,提前制定防控预案,将矛盾化解在萌芽状态。此外,平台与公安、应急管理等部门的数据联动,能够快速响应突发事件,提升社区应急处置能力。

3.在社区协同治理方面,大数据搭建起多元参与的桥梁

平台整合社会组织、志愿者、公益力量等资源信息,建立社区服务资源库,实现供需精准对接。

通过社会组织管理系统,规范社会组织的登记、年检、活动开展等流程,鼓励社会组织参与社区养老、慈善帮扶、文体服务等工作;借助志愿服务数据分析,优化志愿者招募、培训与调配,提升志愿服务的专业性与针对性。

同时,平台为居民提供线上互动渠道,方便居民参与社区公共事务讨论、政策意见征集等,形成“政府引导、社会组织参与、居民共治”的社区治理新格局。

大数据为智慧民政注入了强劲动力,在精准救助与社区管理领域的深度应用,不仅破解了传统民政工作中的诸多难题,更重构了民政服务的价值体系。未来,随着数据治理能力的持续提升与技术应用的不断深化,智慧民政将进一步实现精准化、精细化、智能化发展,让民政服务更有温度、治理更有效率,为保障和改善民生、推进基层治理现代化提供坚实支撑。

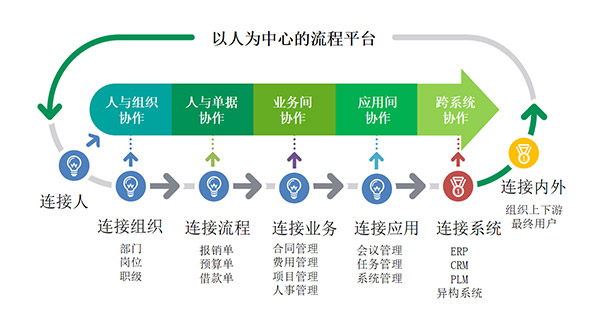

AI赋能 · 开箱即用 · 无缝协作

百余种业务应用互联互通,无缝衔接

行业领航 · 深度定制 · 标杆实践

行业专属定制方案,源自TOP企业成功实践

京公网安备11010802020540号

京公网安备11010802020540号