体验产品体验更多产品 >

企业供应链体系中,供应商是核心合作伙伴,其管理质量直接影响采购成本、产品质量与运营效率。一套科学规范的供应商管理流程,需覆盖从供应商准入、合作管控到退出的全生命周期,通过标准化、数字化手段打破信息壁垒、规避人为风险,实现“阳光采购、降本增效”的目标。下面将从流程框架、关键环节、实施保障三方面,解析供应商管理的完整路径,为企业优化供应链管理提供参考。

一、供应商管理流程的核心框架:全生命周期闭环管控

供应商管理流程以“全生命周期”为核心逻辑,将供应商从初次接触到终止合作的全过程拆解为准入管理、合作期管控、评价优化、退出管理四大阶段,形成“筛选-合作-优化-迭代”的闭环体系。各阶段既独立聚焦特定目标(如准入阶段聚焦“合规筛选”,合作阶段聚焦“风险防控”),又通过数据流转实现衔接(如准入阶段的评价数据为合作期管控提供依据),确保供应商管理的连续性与系统性。

二、供应商管理全流程关键环节解析

(一)准入管理:建立“合规、优质”的供应商准入门槛

准入管理是供应商管理的“第一道防线”,核心目标是筛选符合企业需求、具备合作能力的供应商,避免后期合作风险。

信息采集与注册:搭建供应商自助注册门户,明确需提交的信息清单,包括基本资质(营业执照、资质证书)、经营状况(财务报表、生产能力)、合作案例(过往服务客户、项目经验)等,实现信息在线填写、附件上传与实时存储,形成标准化供应商档案。同时,对接外部征信系统,自动核验供应商信用信息(如是否存在失信记录、经营异常),确保信息真实性。

多维度准入评价:制定差异化准入评价方案,根据采购品类(如原材料、服务、设备)设定评价维度,涵盖资质合规性、技术能力、质量保障体系、交付能力、价格竞争力等。组建跨部门评价小组(采购、技术、质量、财务),通过系统分配评价任务,各部门在线填写评价意见、打分,系统自动汇总得分,生成评价报告。

分级审批与准入决策:根据评价结果设置分级审批流程,比如高价值采购品类需经采购负责人、分管领导双重审批,普通品类由采购主管审批。审批过程中,决策者可实时调取供应商信息、评价报告与征信数据,实现“有据可依”的准入决策。通过审批后,供应商进入合格供应商库,获得合作资格;未通过者需明确整改方向,或直接排除在合作范围外。

(二)合作期管控:实现“透明、高效”的动态监管

合作期管控是供应商管理的核心环节,需实时跟踪合作过程,防范质量、交付、履约风险,保障采购业务顺畅推进。

样品管理与验证:对于需样品验证的采购品类,要求供应商在线提交样品信息(规格、数量、检测报告),系统记录送样用途(如专项投标、新品合作)与验证结果(合格/不合格)。质量部门完成样品检测后,将结果录入系统,合格样品关联对应供应商档案,作为后续采购的质量依据;不合格样品需反馈整改要求,跟踪整改效果。

过程跟踪与风险预警:通过系统实时关联采购订单、交付进度、验收情况等数据,实现合作过程可视化。设置风险预警机制,比如交付延迟、质量不合格等问题发生时,系统自动触发预警,推送至采购专员与供应商,督促及时处理。同时,支持问题事故上报,记录事故类型(质量问题、交付违约)、损失情况、处理方案与索赔结果,形成事故处理闭环,避免同类问题重复发生。

信息协同与沟通:搭建采购方与供应商的协同平台,实现需求计划、订单变更、交付通知等信息实时同步,减少邮件、电话沟通的滞后性与误差。比如,采购部门调整采购计划后,系统自动推送变更通知至供应商;供应商更新交付进度后,采购方实时可见,确保双方信息对称,提升响应效率。

(三)评价优化:构建“数据驱动”的持续改进机制

评价优化是提升供应商质量的关键,通过定期评价识别优质供应商、督促待改进供应商,实现供应商队伍的动态优化。

定期合作评价:制定周期性评价计划(如季度、年度),基于合作过程数据(交付准时率、质量合格率、服务响应速度、成本控制能力)设定评价指标,系统自动抓取数据并计算得分,减少人工统计误差。同时,允许采购、技术等部门补充定性评价(如合作配合度、问题解决能力),形成“定量+定性”的综合评价结果。

分级分类管理:根据评价结果对供应商进行分级(如A级优质、B级合格、C级待改进),不同级别供应商享受差异化合作政策,比如A级供应商获得优先合作权、更优惠的付款条件;C级供应商需制定整改计划,限期改进,整改未达标的下调合作等级或暂停合作。同时,按采购品类对供应商分类管理,便于精准匹配需求与资源。

反馈与改进协同:将评价结果与改进建议通过系统反馈给供应商,供应商在线提交整改方案,采购部门跟踪整改进度与效果,形成“评价-反馈-整改-验证”的改进闭环。对于持续优质的供应商,纳入战略合作伙伴名单,深化长期合作;对于多次整改无效的供应商,启动退出流程。

(四)退出管理:规范“有序、合规”的合作终止流程

退出管理是供应商生命周期的收尾环节,需确保合作终止过程合规、风险可控,避免法律纠纷或业务中断。

退出触发与评估:明确退出触发条件,包括评价持续不达标、严重违约(如质量事故、欺诈行为)、供应商主动申请终止合作等。启动退出流程前,需评估退出影响(如是否影响现有订单交付、是否有替代供应商),制定应对预案(如紧急寻找替代供应商、协商剩余订单处理方案)。

退出审批与清算:通过系统发起退出审批,审批环节需涵盖采购、财务、法务部门,确认是否存在未结清款项、未交付订单、法律纠纷等问题。财务部门完成款项清算(如支付尾款、扣除违约金),法务部门审核终止协议,确保退出流程合规。

档案归档与黑名单管理:供应商退出后,系统归档其全生命周期档案(准入信息、合作记录、评价结果、退出原因),便于后续查询与追溯。对于因严重违约退出的供应商,纳入黑名单管理,限制未来合作资格;非恶意退出的供应商,可保留档案,待条件成熟时重新评估准入。

三、供应商管理流程的实施保障:技术与制度双支撑

(一)搭建数字化管理平台

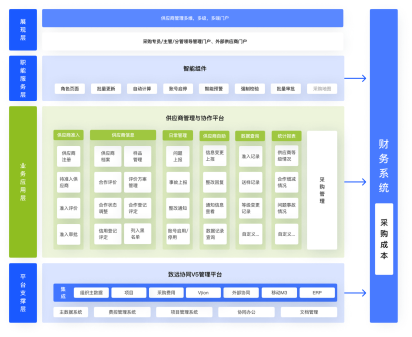

依托数字化平台实现供应商管理流程的线上化、自动化,核心功能包括:供应商门户(自助注册、信息更新)、档案管理(集中存储、穿透查询)、流程审批(分级流转、痕迹留存)、数据统计(评价得分、风险指标自动计算)、预警提醒(风险事件实时推送)。平台需支持多端适配(电脑端、移动端),方便采购人员与供应商随时随地处理业务,提升管理效率。

(二)制定标准化管理制度

配套完善的管理制度,明确各环节责任主体、操作规范与考核机制:比如《供应商准入管理办法》界定准入标准与审批权限,《供应商评价管理办法》规范评价维度与周期,《供应商退出管理办法》明确退出条件与流程。同时,建立考核机制,将供应商管理质量(如优质供应商占比、风险事件发生率)纳入采购部门绩效考核,推动流程落地。

(三)强化跨部门协同

供应商管理需采购、技术、质量、财务、法务等多部门协同,通过制度明确各部门职责:采购部门负责流程主导与信息协调,技术部门评估供应商技术能力,质量部门把控样品与交付质量,财务部门审核供应商财务状况与款项清算,法务部门保障合作合规性。通过数字化平台实现跨部门信息共享与任务协同,避免“各自为政”导致的流程卡顿。

供应商管理流程的优化,是企业提升供应链竞争力的关键举措。通过构建“准入-合作-评价-退出”的全生命周期闭环,依托数字化手段打破信息壁垒、规范操作流程,依托制度保障责任落地、风险可控,企业可实现供应商管理的“阳光化、高效化、优质化”,不仅能降低采购成本、防范合作风险,更能培育优质供应商伙伴,为供应链稳定与业务发展奠定坚实基础。在市场竞争日益激烈的当下,科学的供应商管理流程已成为企业降本增效、实现可持续发展的重要支撑。

AI赋能 · 开箱即用 · 无缝协作

百余种业务应用互联互通,无缝衔接

行业领航 · 深度定制 · 标杆实践

行业专属定制方案,源自TOP企业成功实践

京公网安备11010802020540号

京公网安备11010802020540号